○皆野町こども医療費支給に関する条例施行規則

平成18年9月21日

規則第15号

皆野町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(平成13年皆野町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、皆野町こども医療費支給に関する条例(平成18年皆野町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

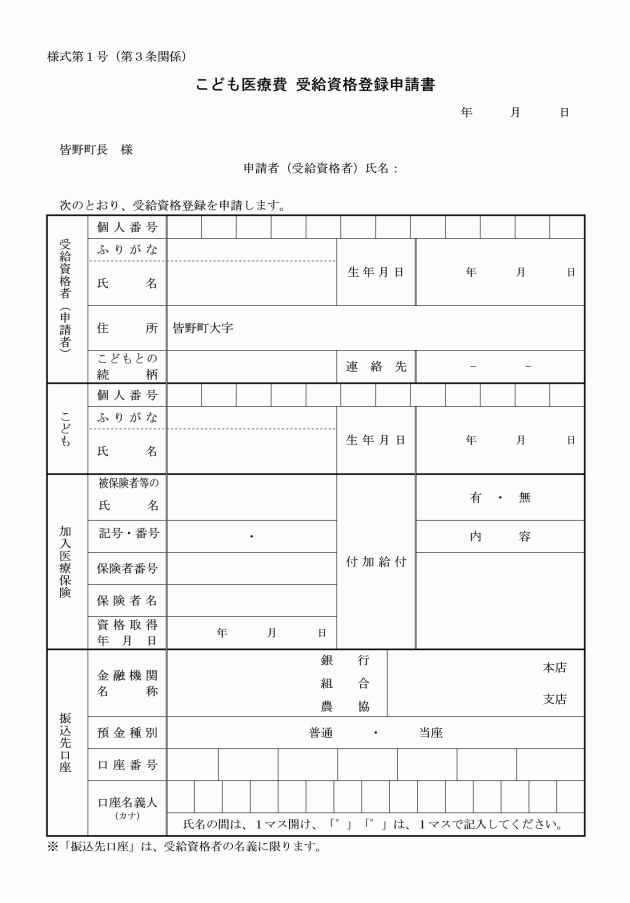

(1) 条例第3条に規定するこども(以下「対象児」という。)が町内に住所を有することを証するもの

(2) 対象児が医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者等であることを証するもの

(3) 条例第3条に規定する保護者(以下「申請者」という。)の住所を証するもの

(4) その他皆野町長(以下「町長」という。)が必要と認めるもの

3 申請者は、町長が認めた場合に限り、第1項に掲げる申請又は添付情報について電子情報処理組織を使用する方法により提供することができる。

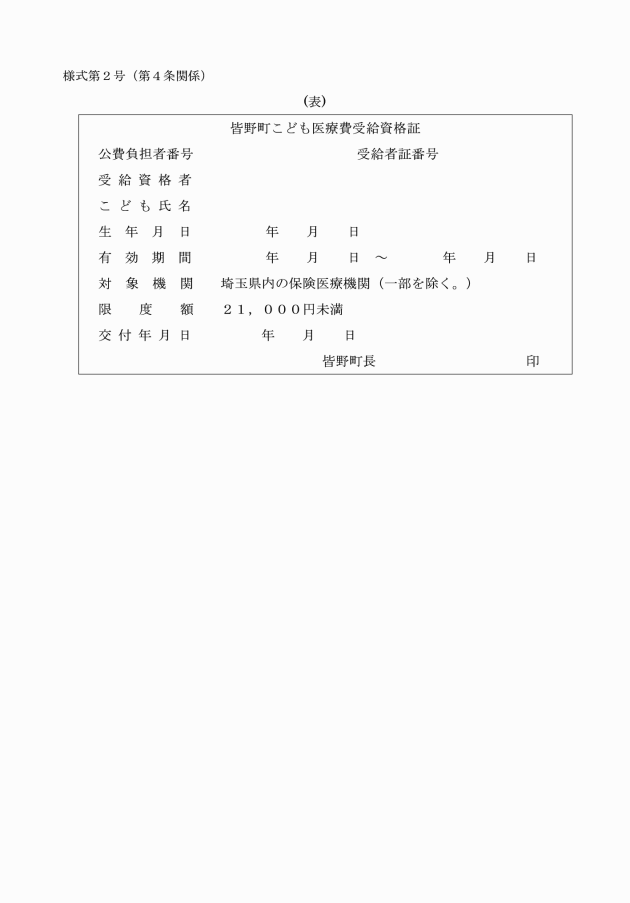

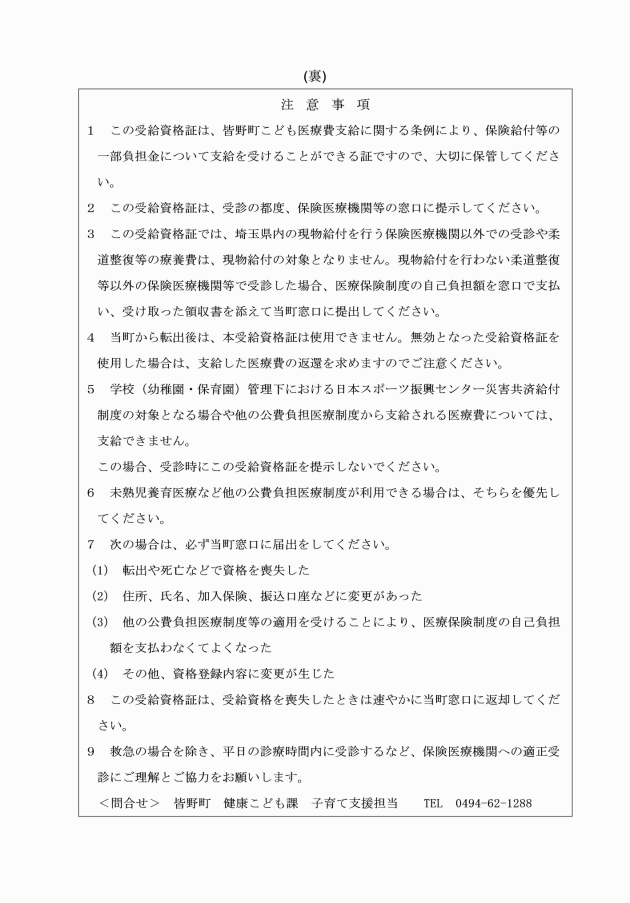

(受給資格証の有効期間)

第5条 受給資格証の有効期限は、申請日から満18歳に達した日以降の最初の3月31日までとする。

(1) 出生、転入、その他の事由により対象児となった後申請者が15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合は、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に登録申請をしたときは、対象となった日

(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により申請者が登録申請をすることができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後申請者が15日以内にその登録申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該登録申請をすることができなくなった日

(受給資格証の返還)

第6条 受給資格者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。

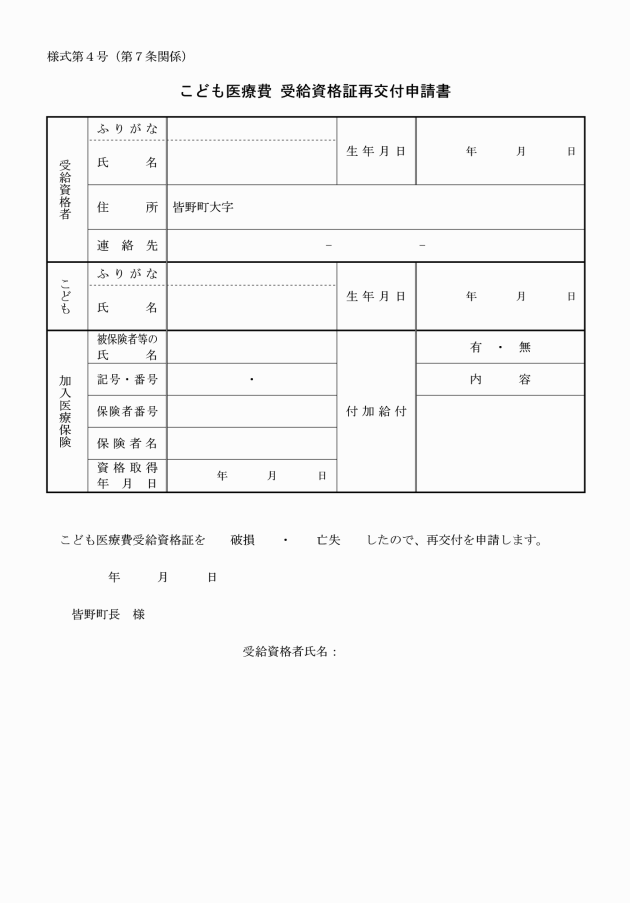

(受給資格証の再交付)

第7条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、こども医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

2 受給資格者は、前項に規定する受給資格証を破損した場合において、その受給資格証を添えなければならない。

3 受給資格者は、第1項に規定する受給資格証を亡失した場合において、再交付を受けた後に亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返還しなければならない。

(受給資格証の提示)

第8条 受給資格者は、対象児が医療を受けるときは、保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。

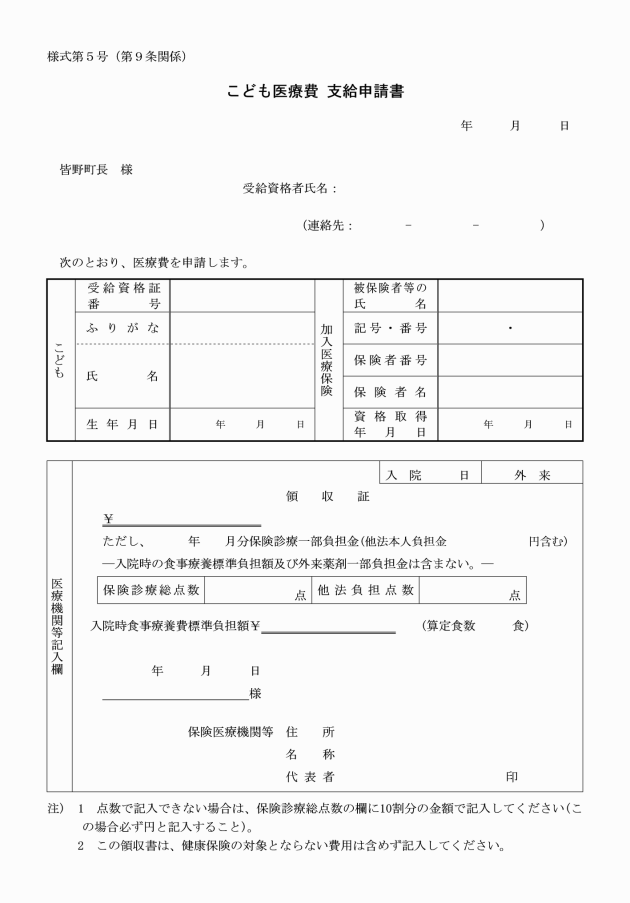

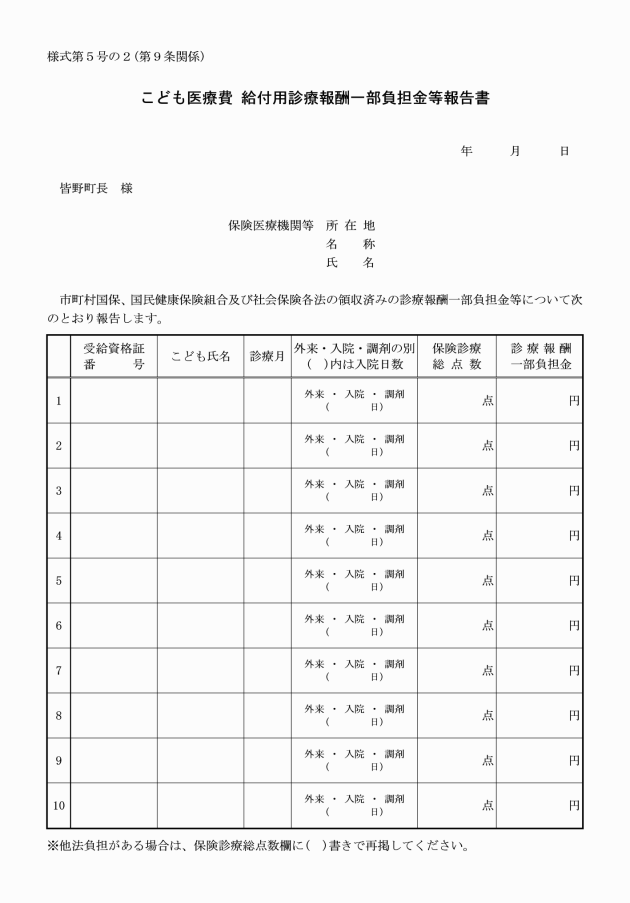

(支給決定の通知)

第10条 町長は、前条の申請又は報告を受理したときは、その内容を審査し、決定した支給の額を当該受給資格者に通知するものとする。

2 前項の通知は、支給により通知したものとみなすことができる。

(現物給付)

第11条 町長は、対象児が現物給付を実施する埼玉県内の保険医療機関等(以下「医療機関等」という。)で医療の現物給付を受け、その医療費がこども医療費の支給に適すると認められる場合において、条例第5条第4項の規定により当該こども医療費を受給資格者に代わって当該医療機関等に支払うことができる。

2 町長は、前項の規定に基づく医療費の支払に係る審査及び支払(以下「審査支払」という。)を埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。

3 医療機関等は、町長が定める条件の範囲内において、町長に対象児が受けた医療費の請求を行うことができる。ただし、町長が前項の委託を行っている場合は、審査支払の対象となる医療費について国保連合会又は支払基金に請求を行わなければならない。

5 町長は、第3項の請求を受けた場合において、その内容を審査し、こども医療費の支給に適すると認められるときは、請求を行った医療機関等に支給決定を行うものとする。

6 町長は、第3項の規定による請求が国保連合会または支払基金に行われた場合において、その医療費に相当する金額を国保連合会及び支払基金に支払うものとする。

7 国保連合会及び支払基金が医療機関等に別途行う通知において指定する日に行う第3項の請求に対する支払いは、町長が対象児の受けた現物給付に係るこども医療費の支払いを医療機関等に行ったものとみなす。

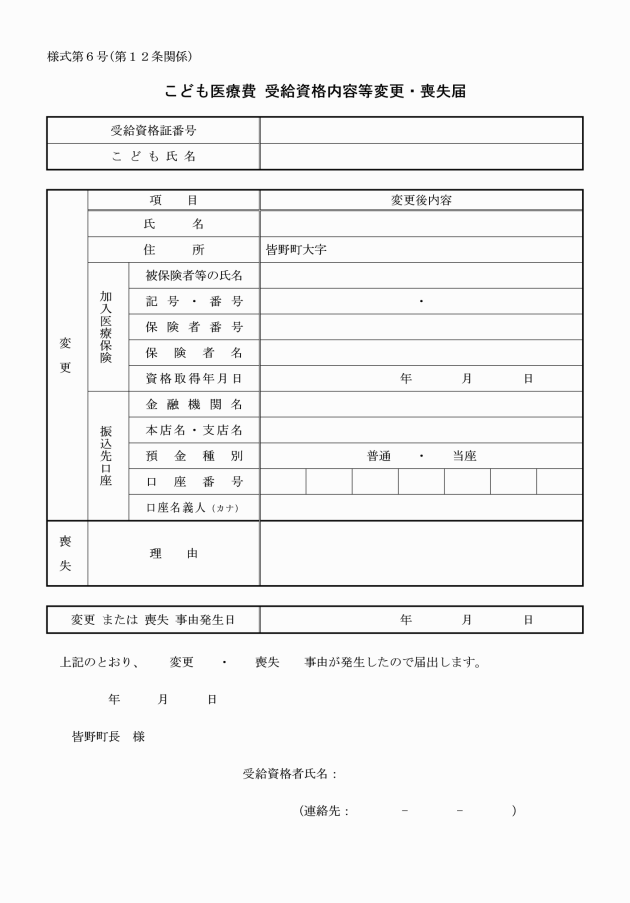

(1) 受給資格者又は対象児の死亡

(2) 受給資格者又は対象児の氏名又は住所の変更

(3) 対象児が加入する医療保険の変更

(4) 受給資格者が指定する振込先の変更

(5) 受給資格者又は対象児としての要件の喪失

(6) その他町長が必要と認める事由

3 町長は、前2項の規定に基づき確認した異動の内容について受給資格者台帳に記載するものとする。

4 町長は、受給資格証の内容に変更の必要があるときは、第1項の規定により提出された受給資格証の当該事項を訂正し、これを受給資格者に返付する。

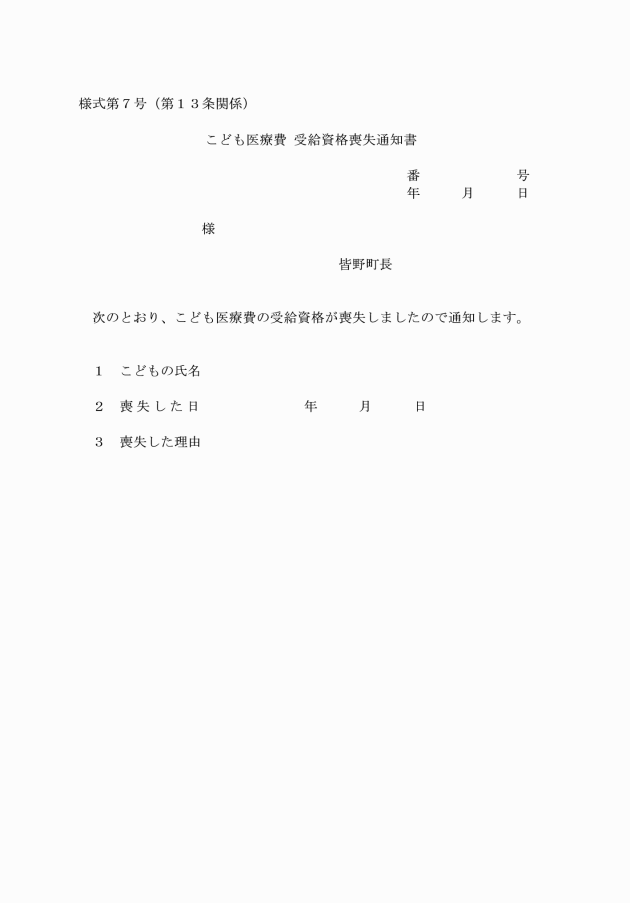

(受給資格の喪失)

第13条 町長は、前条の届出又は町長が行う調査により受給資格者若しくは対象児としての要件を満たさないことが認められたときは、当該受給資格者の受給資格を取り消し、受給資格者台帳に記載するものとする。

(添付書類の省略)

第15条 町長は、この規則により申請書又は届出に添付する書類又は情報により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類又は情報の添付を省略することができる。

(調査)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、医療費の額及び受診状況に係る書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員にこれらに事項に関し公募等の確認若しくは受給資格者その他の関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の皆野町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の規定に基づき既に印刷済みの帳票については、「乳幼児」とあるのは「こどもの」と読み替えるものとする。

附則(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成25年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の支給について適用し、施行日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第4項第1号の規定は、平成28年4月1日以降に条例第2条に規定する対象児となった場合に適用し、同日前に対象児となった場合においては、なお従前の例による。

附則(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附則(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、令和4年10月1日から適用する。

附則(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。