学校経営

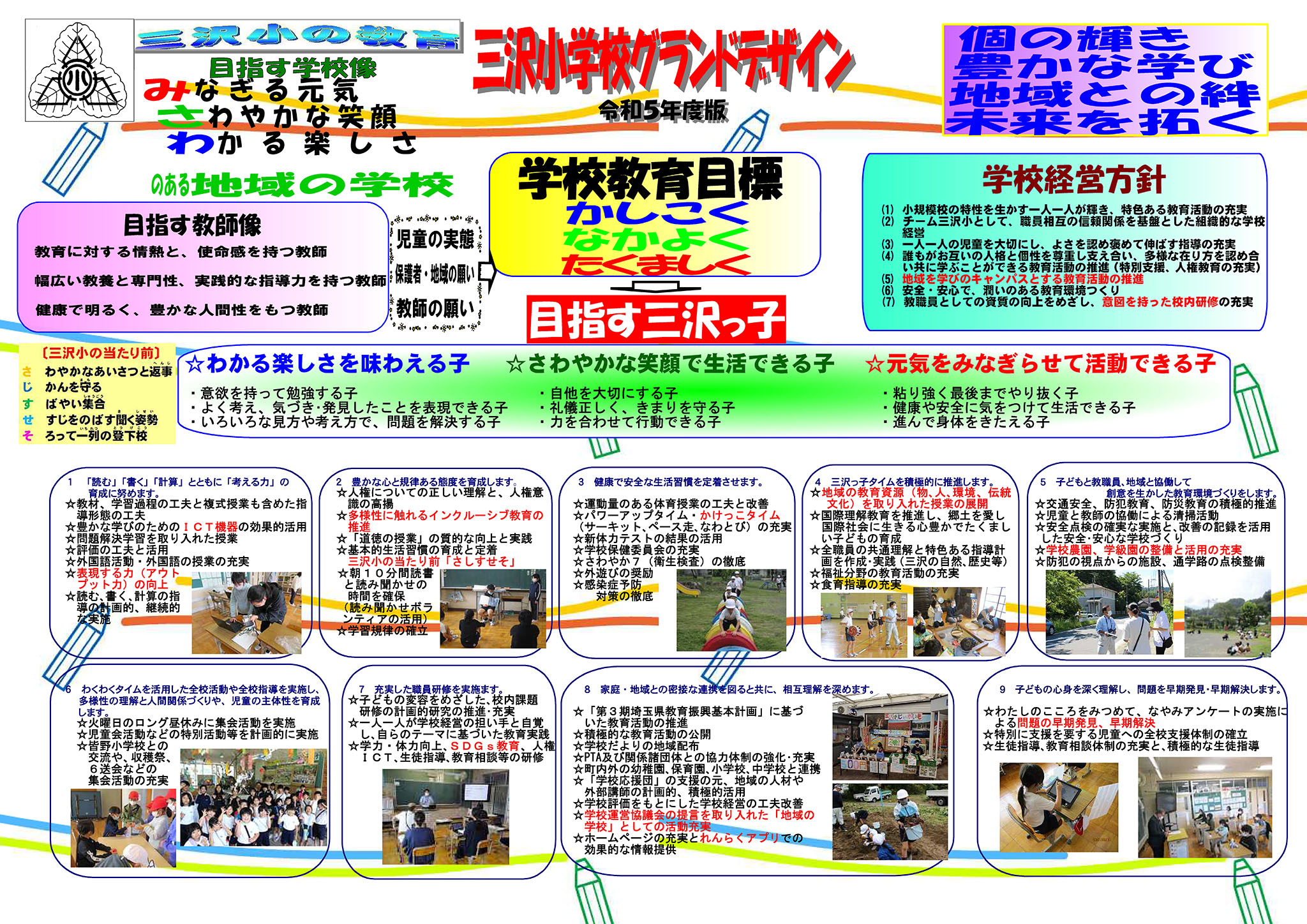

令和5年度グランドデザイン

学校教育目標

1学校教育目標

『かしこく なかよく たくましく』

2目指す学校像

『みなぎる元気、さわやかな笑顔、わかる楽しさのある「地域の学校」』

3目指す児童像

- 「わかる楽しさを味わえる子」(知)

- 「さわやかな笑顔で生活できる子」(徳)

- 「元気をみなぎらせて活動できる子」(体)

4目指す教師像

「教育に対する情熱と使命感を持つ教師」・・・誇りと愛を

「幅広い教養と専門性、実践的な指導力をもつ教師」・・・自己研鑽

「健康で明るく、豊かな人間性をもつ教師」・・・心身の健康

「三沢小プライドを常に意識して行動する教師」・・・不祥事ゼロ

学校経営の基盤

~地域との絆を大切にし、一人一人が輝く教育活動の推進~

三沢小の良さである、「地域との絆」と「小規模校」という特性を活かしつつ、教職員相互の信頼関係及び家庭や地域との連携・協働を基盤とした子どもたちとともに歩む活気あふれる学校づくりを推進する。

キーワード「個の輝き」「豊かな学び」「地域との絆」「持続可能な社会の担い手作り」

- 小規模校の特性を生かす一人一人が輝き、特色のある教育活動の充実

- チーム三沢小として、職員相互の信頼関係を基盤とした組織的な学校経営

- 一人一人の児童を大切にし、よさを認め、褒めて伸ばす指導の充実

- お互いの人格と個性を尊重し支え合い、多様な在り方を認め合い、共に学ぶことができる教育活動の推進(特別支援教育の充実)

- 地域を学びのキャンパスとする教育活動の推進

- 安全・安心で、潤いのある教育環境つくり

- 教職員としての資質の向上をめざし、意図を持った校内研修の充実

指導の重点・努力点と主な具体的活動

「確かな学力」の定着(一人一人に応じたきめ細かな学習指導を目指して)

- 基礎的・基本的な学習内容・学習方法の確実な定着

- つまずきの早期発見と早期対応(個別最適化の学び…各種調査結果の活用)

- 漢字、計算の小テスト、Eライブラリ等の継続的な取組による基礎基本の定着

- 授業と連動した質の高い家庭学習への取組(継続的な自主学習ノートの活用)

- 子どもの主体的な学習活動を基盤とした指導法の工夫・改善。

【三沢小スタイルの実践】

- ねらい(問いや課題)とまとめを板書し、ふりかえりで共有する授業

- 自分で考える場面の設定とペアやグループでの協働的な学びの確保

- わかったことや思いを文字や音声で、自分の言葉で表現させる指導

- ICT端末の効果的活用と学習意欲を向上させるための指導法の工夫改善

- 学力、体力を保障する複式授業における学習形態の工夫と研究

- 積極的な授業公開による授業の工夫改善と質の向上

- 読書活動の一層の充実

- 朝読書、読み聞かせ、移動図書の活用による本との出会いの確保

- 量的、質的目標達成へ指導及び図書室の環境整備(図書支援員や委員会の活用)

- 読後の思いのアウトプットによる表現力の向上

- 基礎的・基本的な学習内容・学習方法の確実な定着

豊かな心と規律ある態度の育成(適切な児童理解、自己肯定感の高揚を目指して)

- 適切な児童理解による、問題の早期発見・早期解決

- 教師と児童・保護者との信頼関係にもとづく指導支援

- コーディネーターを中心とした特別な支援を要する児童への共通理解・支援連携(個別の支援計画の作成、UDの視点を取り入れた学級経営)

- 生徒指導、教育相談体制の充実(組織的で迅速な対応)

- 小さな課題も疎かにしない積極的な生徒指導の推進と自己解決能力の育成

- 6年間を見通したキャリア教育の充実(実社会での実践力の育成)

- 人権意識の高揚を図り、自分も大切、みんなも大切 にできる心の醸成

- アンケート(なかよし・私の心を見つめて)の実施(いじめ問題や悩みの早期発見・早期解決)

- 人権作文、人権月間での取組や人権教室の実施

- 研修や公開授業の実施による「考え、議論する道徳の授業」への授業改善

- 清掃、給食、遊び、集会行事等縦割り班を活用した誰でも主役になる活動充実

- 多様性にふれるインクル-シブ教育(高齢者、障がい者等の理解)の推進

- 基本的生活習慣の確立

- 「皆野っ子生活のめあて」「三沢小の当たり前さしすせそ」※後出

- 十分な睡眠時間(9時間)の確保を目指した家庭との連携

(生活習慣アンケートの活用) - 懇談会や家庭訪問、教育相談等を通した家庭との十分な連携

(褒める材料の提供、ゲームやデジタル動画視聴の時間のきまり作り)

- 適切な児童理解による、問題の早期発見・早期解決

健康で安全な生活習慣の定着(自分の体を知り、強い体づくりを目指して)

- 自他の生命を尊重し心身ともに健康で安全な生活を実践できる子どもの育成

- 交通事故ゼロを目指す安全な登下校指導と交通安全教室の実施

- 健康観察や「さわやかセブン」などの日常的な点検と継続的指導

- 各種健康診断の事後措置と未治療者(家庭)への個別指導

- バランスのよい食生活の確立を目指す給食、食育指導(残食減)

- 危険予知能力を持ち、主体的に安全な行動や態度がとれる児童の育成

- 運動の楽しさや喜びを味わわせる中で、体力の向上

- ねらいを明確にし、十分な運動量を確保した体育授業の工夫

- 年間を通した継続的な体力向上を意識した体育的活動の充実

パワーアップタイム(ペース走、なわとび)の充実 - 体育活動時の事故防止の為の安全確保及び事故発生時の緊急対応体制の整備

- 自他の生命を尊重し心身ともに健康で安全な生活を実践できる子どもの育成

地域の資源や人材の活用と積極的な情報発信(人のシャワーによる教育の推進)

- 地域の教育力を活用した連携(みなの学を意識した取組)

- SDGs教育の観点に基づく地域企業、団体との連携

- 各学年の学習のめあてや実態に合わせ効果的な地域人材の招聘

- 学校運営協議会、学校応援団の充実(熟議・学校ファーム・見守り)

- 地域の伝統芸能の継承(諏訪神社の獅子舞体験学習)

- 積極的な情報公開(授業公開・HP更新・通知の配布、回覧・メディア公開)

- 幼・保・小・中・高との連携

- 皆小、国小等との交流学習(ロング集会やオンライン学習等)

- 幼稚園、保育園及び中学校、皆野高との交流(ABCプロジェクト等)

- 地域の教育力を活用した連携(みなの学を意識した取組)

数値化による本年度具体的な目標

- かしこく…「確かな学力」の定着

- 基礎学力の定着(みなのっ子パワーアップ調査での正答率全国平均超100%)

※読解力を身につけるための読書活動の充実

(低学年80冊、中学年50冊または2000P、高学年30冊または2500p以上) - 家庭と連携した家庭学習習慣の確立(家庭学習時間……学年×10分+10分)

※自主学習ノート全員5冊以上〔量〕と内容の充実(質) 授業と連動

- 各学年に応じた効果的な地域〔外部〕人材・地域教材の活用,br>(学期ごとの人材活用計画の作成、各学年学期2回以上、年間6回以上の実施)

- 基礎学力の定着(みなのっ子パワーアップ調査での正答率全国平均超100%)

- なかよく…豊かな心と規律ある態度の育成

- 三沢小の当たり前さ し す せ そ

「あいさつ・返事、時間(じかん)を守ろう、すばやい集合、背筋(せすじ)を伸ばす 聞く姿勢、そろって一列登下校」の徹底 (達成率100%) - じぶんもたいせつ、みんなもたいせつにできる児童の育成(達成率100%)

- 自己有用感を持つ児童の育成(達成率100%)

- 三沢小の当たり前さ し す せ そ

- たくましく…健康で安全な生活習慣の定着

- 早寝、早起き、朝ご飯、定期的排便(達成率100%)

- スマホ、ゲームのきまりの設定と遵守(達成率100%)

- 新体力テストの結果分析と活用(新体力テスト総合評価A+B+C…100%)

- スポーツタイム等の取組によるマラソンカードの学年目標の達成(100%)

(次年度のシャトルラン、50mの県平均超 80%)

- かしこく…「確かな学力」の定着

学校研究主題

埼玉県教育委員会委嘱 (SDGsの実現に向けた教育推進事業)

『SDGsの実現に向けた教育活動の推進』

~三沢の風土に学び、自分事として活動できる児童の育成~

〇主な柱

- SDGsの目標⑪「住み続けられるまちづくりを」の推進

- 持続可能な教育計画の作成と推進

- 「みなの学」の推進

- パートナーシップ企業(診療印刷他)との連携

- 中間発表(11月29日)を中心とした授業実践と、町内への浸透

- SDGsに関するよさや課題を認識し、自分事として行動できる児童の育成

(達成率100%)